みなさんこんにちは!

成田市の英語専門塾ステューディアスです。

「英検って受けた方がいいですか???」

こうした疑問質問を保護者の方からよくいただきます。

当塾としては強制ではないですが、英検は受けた方が良いという立場です。

この記事では英検に挑戦することで得られる4つのメリットと、保護者のみなさまが抱きやすい不安への解決策をわかりやすく解説します。

読み終わると、お子様の成長ストーリーがイメージできると思います。

それでは行きましょう!

成田市囲護台にある英語専門塾代表

頑張ること、頑張り切ることを伝えています。

保護者の3つの不安

そろそろうちも英検を受けさせようか。

そう思うときに思い浮かぶのは不安だと思います。

英検の受験料は年々高くなっています。

例えば英検3級では10年前の2015年は3,200円(本会場)だったのが、2025年は6,900円と2倍以上に値上がりしています。

これは兄弟がいると負担が倍増して大変です。唯一節約できる方法は準会場を利用することです。

準会場は学校などで行うもので、本会場でも準会場でも合格は合格です。

| 級 | 料金 |

|---|---|

| 2級 | 本会場:9,100円 準会場:6,900円 |

| 準2級 | 本会場:8,500円 準会場:6,100円 |

| 3級 | 本会場:6,900円 準会場:5,000円 |

| 4級 | 本会場:4,700円 準会場:2,900円 |

| 5級 | 本会場:4,100円 準会場:2,500円 |

英語以外にも部活や習い事、学校の宿題で毎日忙しくて、なんとか課題を終わらせているご家庭も多いと思います。

そんな中、英検の準備をするとなると、隙間時間を使うしかなくなってきます。

2,3分の待ち時間、車での移動中にスマホのアプリを使ったり、英語を聞いたりしてコマ切れの時間を積み上げて、英検受験の当日を迎えるようにしましょう。

万が一不合格だったら・・・うちの子英語きらいになっちゃうかも・・。

そんな不安も頭によぎるかも知れません。

確かに合格にこだわって毎日勉強したのに、それでも不合格になった場合、お子さんはショックを受けたり、勉強への意欲が下がるかも知れません。

その対策として、CSEスコア(英検の公式スコア)という点数を基準にすると良いのではないでしょうか?

不合格だったとしても、あとどのくらい頑張れば合格したかが分かり、次への目標になります。

リスニングが弱いなら、リスニングを、リーディングが弱ければ、単語や文法を集中的に勉強するようにもなります。

迷ったらまず無料体験

体験レッスンで英検に合格できそうか簡易判定が可能です。体験レッスン申し込み時にお申し付けください。

結果に応じてどんな勉強法が良いかもご提案しています。

体験レッスン

体験レッスン 英検を受ける4つの理由

それでは、私が考える英検受験の4つのメリットを書いていきます。

英検をペースメーカーにすることで、学校の進度にとらわれず、教科書より速いペースでどんどん英語力を高めることができます。

たとえば当塾では中学生で準1級を目指している子が数名います。最初は英検3級くらいから初めたので、大きな進歩ですね!

ぜひ皆さんもガンガン前に進んでほしいです。

先取りした内容を学校の授業で復習することになるので、定着率もUPします。

ただ注意したいのは、級ばかりを目指して基本をおろそかにしないことです。

しっかり基礎を固めながら、級を上げていってください。

勘のいい子は3級くらいまではとんとん拍子で合格しますが、それ以降伸びるかどうかは基礎がしっかりしているかどうかです。

英検への挑戦は、人生に必要な力を養う経験につながります。

英検に挑戦すると決めるだけでも立派な第一歩です。

更に、申し込んだ以上は合格してやるぞ!と試験日から逆算して学習計画を立てるようになると、もっとすごいです。

日々の勉強は単語覚えたり、文法を知ったりなど、学校の勉強の延長かも知れませんが、実は合格するためには何をすべきか、「目標設定」のやり方や「努力の継続」といった人生に必要な力を養うことにつながっています。

もしもお子さんが小学校低学年くらいだったら、まだ親御さんのサポートが必要かもしれないので、一緒に毎日何をするかなど紙に書きあげてあげると良いと思います。

試験日という“目標日”に向けて、日々の学習計画を立てたり、できなかった問題を何度もやり直したり…こうした経験が積める点でも英検がおススメです。

英検を通じて合格という大きな成功体験を積むことができ、自己肯定感や自信の向上につながります。

普段の学校で行うテストと違い、英検は会場に向かって受験する、言わば子供たちにとっては新しい経験です。

知らない人に囲まれて、必死に問題に向かう、大きな壁です。

そんな壁を乗り越えて、合格した場合は、大きな成功体験を勝ち取ることになります。

合格証を手にしたときの喜びと自信、「やった!」っていう気持ちで、自己肯定感も高まります。

「できる!」

そんな気持ちが次への挑戦に動かしてくれます。

その効果は英語だけではなく、他教科にも影響します。

でも、合格することもあれば、うまくいかないこともあります。

万が一残念な結果の場合はご家庭でフォローをしっかりして、次に向けてあきらめないように励ましてあげて下さい。

ドキドキしながら受験しただけでも立派です。中には当日行かない子もいます。

一歩一歩目標をクリアして、時に不合格になることもあるかもしれませんが、すべて経験です。

人生、すべて青信号でスイスイと進めるわけではありません。

時には挫折を味わいながら、泣きながら、前を向こうと立ち上がる、そんな力も必要です。

失敗したり合格できなかった場合も、「次はどうすれば良いか」を考えるきっかけとなり、再挑戦する姿勢が身につくのです。

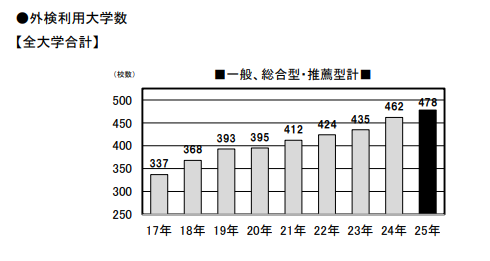

英検の評価は年々高まっており、2025年度入試では 478大学(国公私立の63%) が英検などの外部英語検定を利用しています。

特に中学・高校・大学受験で、英検を持っていることで加点や出願資格が得られる学校が増えています。

たとえば「英検◯級を持っていれば入試の点数にプラス」「受験科目で英語免除」など、実際に受験の現場で大きな武器となるケースも少なくありません。

想像してください。

もしも受験の時に英検を持っていなかったらと

持っている人はすでに加点されているのに、自分は加点ゼロ。

受験の忙しいときに、英語が免除になっている人もいる一方で、英検を取らなかった自分は英語にも時間をかけて、他教科もやらなければならない。

現実として、受験における英検の価値が年々高まっています。

受験、特に大学受験では英検2級や準1級を持っているかどうかがかなり重要になってきます。

合格タイムラインのモデルケース

あくまでも合格のモデルケースですが、おおよそ次の級に1年必要と考えると、以下のペースになります

| 学年 | 目標級 | 必要語彙数 |

|---|---|---|

| 小5 | 英検5級 | 600語 |

| 小6 | 英検4級 | 1,300語 |

| 中1 | 英検3級 | 2,100語 |

| 中2 | 英検準2級 | 3,600語 |

| 高1 | 英検2級 | 5,100語 |

| 高2 | 英検準1級 | 7,500語 |

あくまでも一例です。

前述したとおり、級を追い求めるのではなく、しっかりとした基礎を作りながら、1年に一度力試しとして英検を受験するのが理想です。

※中3は受験にあたるので、除いています。

よくある質問

以下によく体験レッスン時に聞かれるご質問をまとめました。

- 何級から受けるのが良い?

- 今まで英語を本格的に学習していない場合は、一年後に5級に挑戦するペースです。

すでに英語を学習している場合は、過去問で4~5割取れる級に申し込みして、半年後程度に受験が目安です

- 部活やほかの習い事が忙しくても両立できる?

- 週1回塾の英検対策だけでは、合格は難しいです。毎日15分でも良いので隙間時間を利用して英語に触れる必要があります。

- 万が一落ちたらどうする?

- 次回までの学習プランを再構築して、苦手分野を集中的に補強するなど、学習の見直しが必要です。

さいごに

英検は英語力だけでなく、「挑戦」「達成」「継続」という人生に不可欠な力を育ててくれます。

お子さんが将来、どんな道に進んだとしても、「目標に向かって努力する」「困難を乗り越える」という経験は、必ず役立ちます。

私自身、30歳手前で外資系企業へ転職した際、改めて英語を学び直しました。

2級から始め、準1級に合格し、英検1級の単語集や過去問を手にレジに並んだときは、とても誇らしい気持ちになったのを覚えています。(2級のときは、むしろ少し恥ずかしさもありましたが…)

当塾では、一人ひとりの目標や現在の英語力に合わせて、英検合格まできめ細かくサポートしています。

「うちの子にもできるだろうか?」と迷われている方も、ぜひ一度体験レッスンにご参加ください。

実際の授業やサポート内容をご体感いただき、お子さんに合った学び方をご提案します。

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!